幣圈又崩了!以太坊慘跌9%,400億美元巨鯨「逃離」比特幣——誰在接盤?

FX168財經報社(北美)訊 全球加密貨幣市場近日再度經歷劇烈震盪,總市值從4.28萬億美元驟降至3.5萬億美元,短短數日跌幅高達19%。儘管回調迅猛,分析人士認爲,11月仍有望迎來階段性反彈。歷史數據顯示,比特幣在11月的平均漲幅超過40%,或成爲市場止跌企穩的重要參考。

巨鯨異動引發市場恐慌

市場情緒持續承壓,主要受「巨鯨」資金集中轉移影響。近期有數十億美元的比特幣從冷錢包流向交易所,此舉通常被視爲大規模拋售前的信號。供應端突增令市場恐慌蔓延,而亞洲交易時段的低流動性更放大了波動性。

與此同時,衍生品市場也在劇烈震盪。據CoinGlass數據,僅週一(11月3日)一天內,全網加密資產的槓桿倉位爆倉規模超過10億美元,顯示市場流動性正在急劇收縮。

美聯儲言論與宏觀風險疊加

美聯儲最新表態再度加劇了拋壓。儘管美聯儲宣佈進行第二次降息,並計劃於12月結束量化緊縮(QT),但主席鮑威爾同時警告稱通脹問題「仍未得到完全控制」。受此影響,美元指數反彈至100附近,對比特幣、以太坊等高風險資產形成明顯壓力。

宏觀層面上,美國總統特朗普10月中旬宣佈對中國稀土出口限制實施「重大關稅」,引發投資者短暫恐慌,資金自加密資產流向黃金等避險品種。儘管其隨後收回言論,但市場連鎖反應已觸發高槓杆頭寸的集中清算,成爲10月市場暴跌的導火索。

Bitwise高級投資策略師Juan Leon指出:「這些事件讓投資者進入了一個高度不確定的十一月。宏觀波動加劇之下,10月的急跌更像是一場‘健康的去槓桿過程’,爲市場清理了過度投機的泡沫。」

比特幣或先行探底後反彈

截至發稿,比特幣(BTC)報105,500美元,24小時跌幅約4%,周跌幅達8%。這意味着比特幣已從110,000美元上方跌破關鍵支撐,正測試10.66萬美元區域。若該區間失守,下方或將延伸至9.8萬至10萬美元區間。分析人士指出,該區域或成爲新的買入帶,一旦市場企穩,有望迎來技術性反彈。

(比特幣1小時走勢圖,來源:FX168)

根據Coinglass的數據,週一,加密市場的319433個頭寸在24小時內平倉超過12億美元,其中超過11億美元遭平倉的是多頭,而平倉的空頭只有1.155億美元。

大額平倉事件發生前,比特幣和以太坊出現閃崩,分別在一小時內從108000美元降至105,000美元和3700美元降至3500美元。在同一小時內,這兩項資產的平倉總額均超過1億美元。

美國投資者可能是這次下跌的先鋒,因爲Coinbase比特幣溢價指數在暴跌期間徘徊在- 30美元左右。整個週末,該指數基本上是負的,週五一度達到- 80美元。

資金面上,比特幣主導率(Bitcoin Dominance)持續上升,顯示資金正從山寨幣迴流至比特幣。短期雖仍顯疲弱,但技術指標如RSI與布林帶均暗示市場正處於壓縮階段,或爲下一輪大幅波動的前奏。

FundStrat聯合創始人兼Bitmine董事長Tom Lee依舊維持樂觀預期,他在CNBC節目中表示:「比特幣年內仍可能衝擊20萬美元,以太坊或在2026年前重回7000美元。」不過,他亦承認,「當前階段,基本面正主導價格走勢,市場需要時間完成整理。」

以太坊遭黑客衝擊 跌勢更急

以太坊(ETH)跌幅明顯高於比特幣。週一盤中一度暴跌9%,跌破關鍵支撐位3600美元,日內跌幅收窄至約6.7%,現報3,598.99美元,較8月22日高點4885美元已回落近25%。

(以太坊1小時走勢圖,來源:FX168)

此次下挫與黑客事件密切相關。DeFi協議Balancer於週一遭遇嚴重安全漏洞,損失或超過1億美元。這是近期多起鏈上攻擊事件之一,進一步削弱了市場信心。

分析師指出,以太坊或仍有20%-25%的下跌空間,目標區間在2750美元附近。即便出現44%的整體回調,長期多頭結構依然完好。Lee旗下的Bitmine Immersion(BMNR)爲以太坊最大機構持有者之一,其股價週一亦下跌7.5%。

部分山寨幣展現相對韌性

在主流幣承壓背景下,個別山寨幣表現相對穩健。幣安幣(BNB)報991.10美元,跌幅約8%,整體回撤有限;Solana(SOL)報165.83美元,在150-165美元支撐區間震盪整理。DOGE報0.1678美元,ADA報0.5517美元,跌幅均在8%-10%。

分析人士認爲,若全球流動性改善、美元指數回落,資金將率先回流比特幣,隨後再流入具備基本面支撐的優質山寨幣。

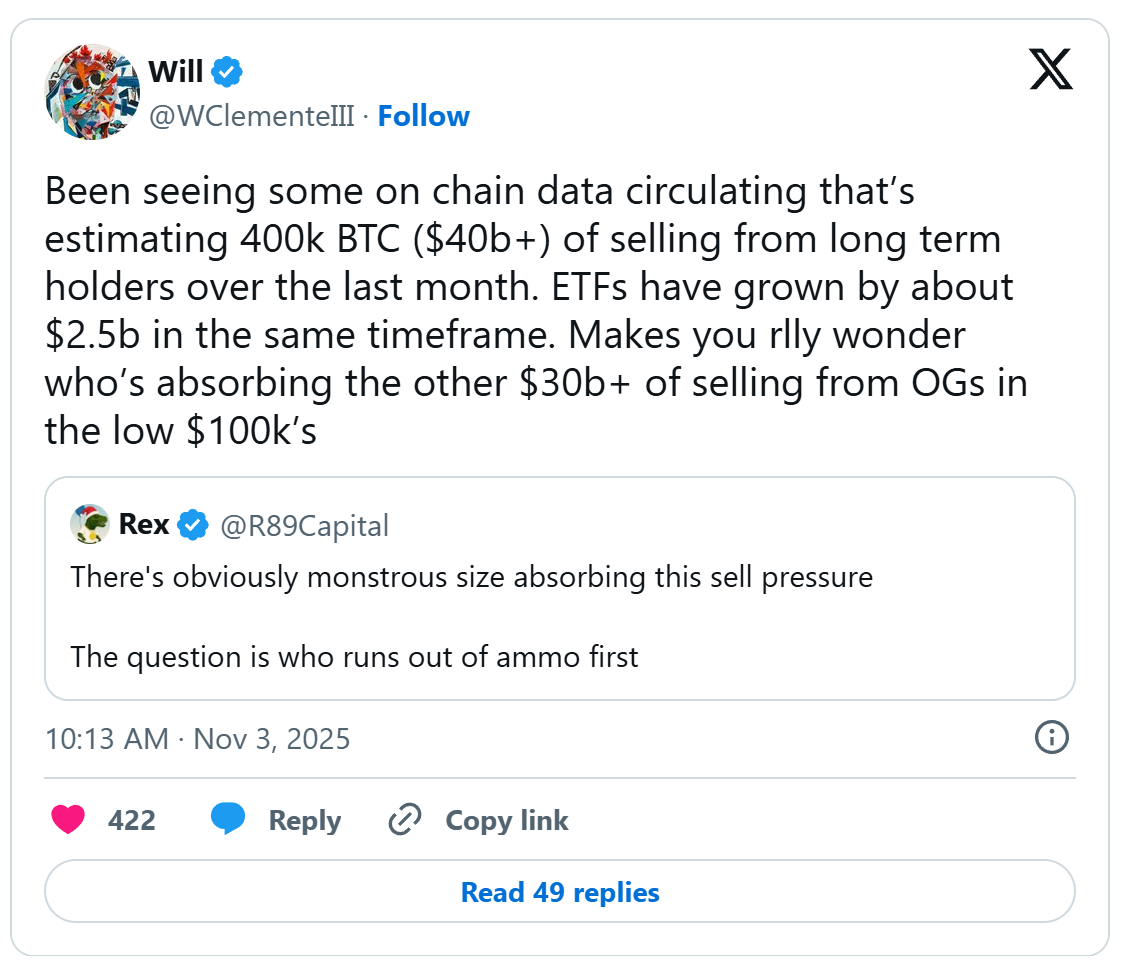

40萬枚比特幣拋售引發「誰在接盤」疑問

過去一個月,長期持有者已出售近40萬枚比特幣,總價值超過400億美元。然而,比特幣現貨ETF同期淨流入僅約25億美元,意味着仍有超過300億美元的拋售資金去向不明,引發市場對「接盤方」的廣泛討論。

這種資金分佈的不確定性讓市場聯想到此前的結構性調整階段——例如在「未平倉量清洗」後,比特幣曾錄得75%的強勁反彈週期。隨着新增供應被市場逐步吸收,機構與散戶行爲模式的演變仍將是未來走勢的關鍵觀察點。

(來源:X)

這種資金分佈的不確定性讓市場聯想到此前的結構性調整階段——例如「未平倉量清洗」後比特幣曾錄得75%強勁反彈的週期。隨着新增供應被市場逐步吸收,機構與散戶行爲模式的演變仍是未來走勢的關鍵觀測點。