王涵系興業證券首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事

在中美元首釜山會晤之後,特朗普回到美國接受媒體採訪時一改此前的強硬態度,轉而表示“中美可以通過合作變得更強大”。如何理解美國軟化對華立場?筆者認爲,這與其國內政策面臨內生性約束密切相關。美國製造業空心化及“脫鉤斷鏈”政策,導致通脹易上難下、美元信用受損。美國長期的製造業空心化帶來兩大突出問題。一是美國商品供應高度依賴進口,而在“脫鉤斷鏈”的政策下,關稅等政策反而推高了商品進入美國的成本,加劇全球供應鏈割裂風險。由於美國自身更缺乏完整產業鏈,其商品供給的不確定性進一步放大,致使通脹壓力“易上難下”。二是美元信用的基礎被削弱。“脫鉤斷鏈”政策暴露了美國“硬實力”的下降,也導致其通過軍事霸權爲美元、美債“增信”的難度上升。且“小院高牆”政策試圖割裂美元與全球最大商品供應國的關聯,這直接衝擊了美元作爲交易媒介的基礎——即“以幣(美元)可能易不到貨”。上述問題從根本上制約了美國貨幣與財政政策的操作空間。在通脹壓力持續存在的背景下,若實施寬鬆貨幣政策,將更容易引發通脹升溫,進而增加低收入羣體的生活負擔。而在美元信用下降的情況下,即使財政政策受選票政治影響傾向於擴張,美國也不得不面對一個現實問題:大規模美債供給由誰承接?因此,美國各類政策組合的操作空間均受到明顯制約——如果美國採取“貨幣財政雙寬鬆”的政策,則面臨通脹和美元貶值的壓力;“寬財政+緊貨幣”則會導致美債發行難度上升;“寬貨幣+緊財政”儘管利好股市,卻會導致貧富差距擴大和階級矛盾激化——低收入人羣難從股市上漲中受益。因此,儘管美國右翼民粹主義的政治邏輯驅使政客傾向於通過對外轉移矛盾以爭取民意,然而,美國製造業空心化和遏制中國的戰略,從根本上制約其貨幣與財政政策的操作空間。這一現實也決定了美國當前沒有能力與中國打經濟上的“持久戰”——這正是其對華立場趨於軟化的根本原因。風險提示:全球地緣政治形勢超預期變化。

美國錯誤的產業和地緣政策導致通脹易上難下、美元信用下降美國長期的製造業空心化及近年的“脫鉤斷鏈”政策,引發兩個核心問題:

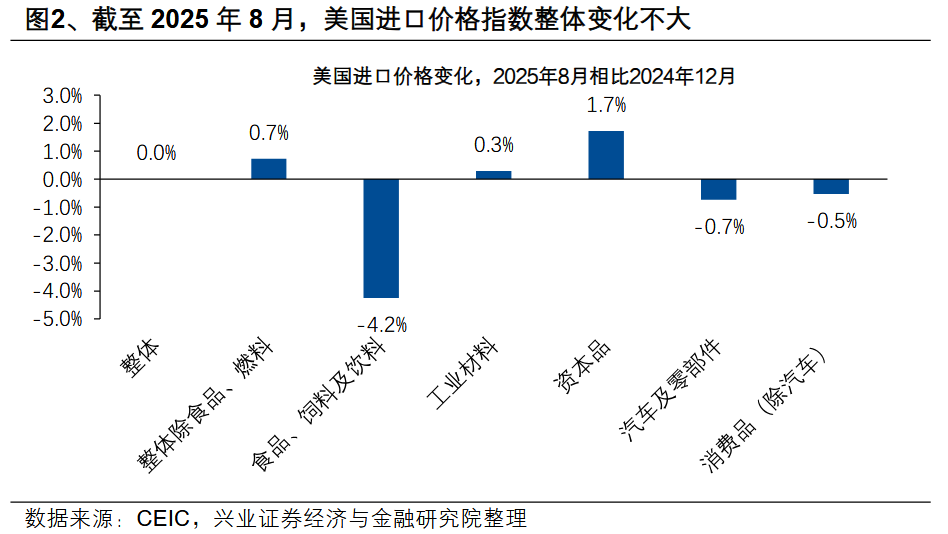

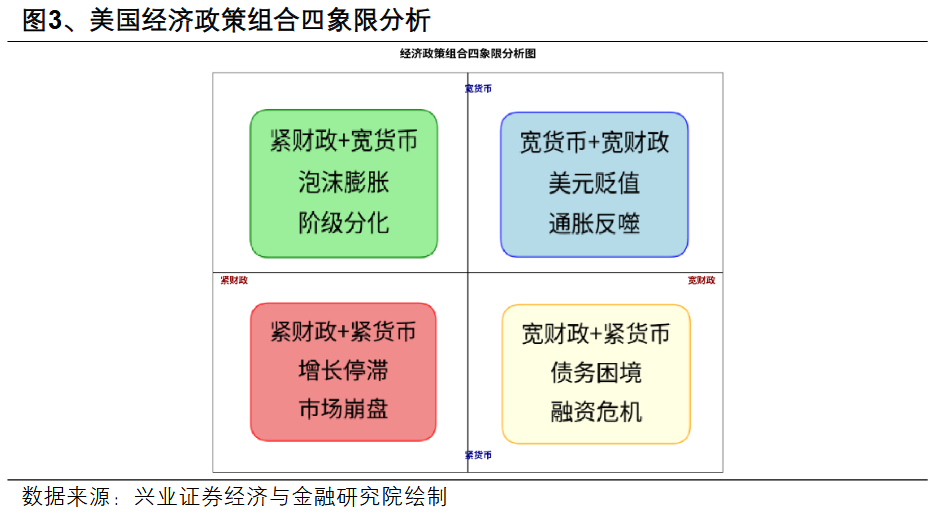

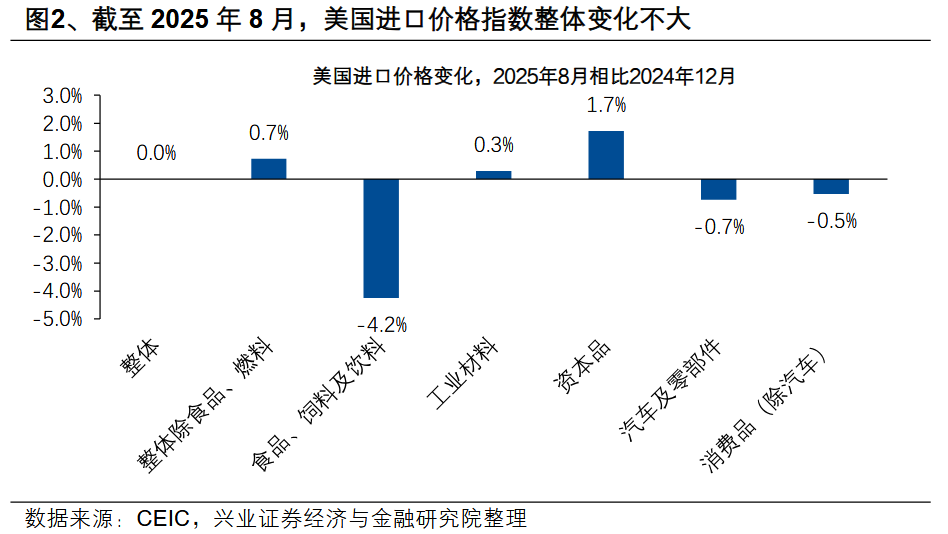

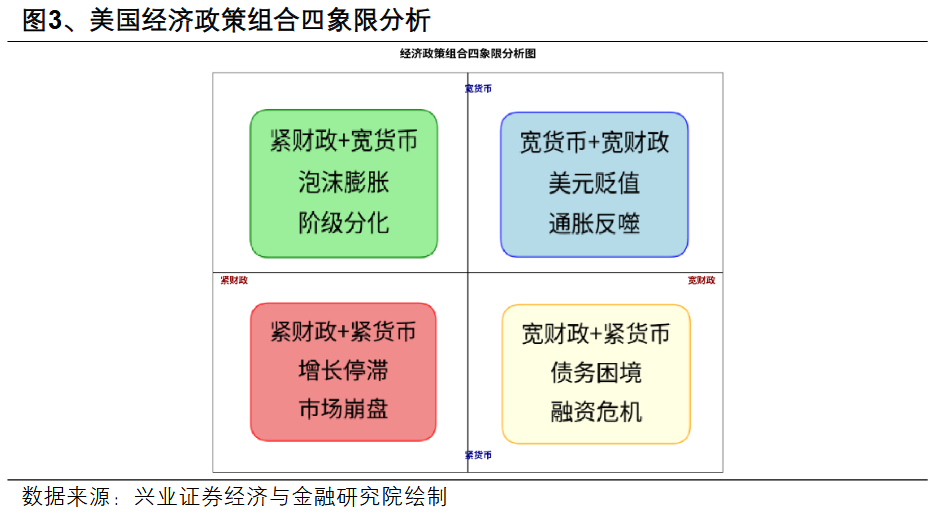

第一,通脹易上難下。美國長期的製造業空心化導致商品供給高度依賴進口。在全球化時期,以中國爲代表的新興經濟體憑藉完整產業鏈和規模效應,形成了穩定且高性價比的全球供給體系,爲美國的貨幣寬鬆提供了“通脹緩衝墊”。最爲典型的例證是2007-2008年次貸危機後,美國推出大規模量化寬鬆政策時,中國同步也進行了產能擴張,且彼時全球供應鏈保持高度暢通。因而,彼時美國的貨幣“放水”未推升通脹,美國製造業空心化的問題被暫時掩蓋。而近年美國推行的“脫鉤斷鏈”反而將其製造業空心化的矛盾暴露出來。一是“脫鉤斷鏈”所期望的產業回流短期內難以見效(參見《美國製造業復興——從數據看在岸製造的挑戰》)。二是貿易保護措施反而增加了物美價廉的商品進入美國的成本。正如筆者此前報告(參見《特朗普的財政鋼絲:短期喘息與長期隱憂》)中指出的,截至2025年8月,本輪美國加徵關稅的負擔幾乎全部由美國本國企業或消費者承擔,從通脹數據來看近期關稅傳導壓力也在囤積[1]。三是美國的“脫鉤斷鏈”政策導致全球供應鏈割裂風險明顯加大,而對於自身更缺乏完整產業鏈的美國而言,由此帶來的商品供給不確定性是顯而易見的。在此環境下,美國整體的通脹壓力易上難下,若實施寬鬆貨幣政策,將更容易引發通脹升溫,進而加重低收入羣體的生活負擔。第二,美元信用的底層邏輯被削弱。貨幣的本質是以“幣”易“貨”,戰後美元的中心貨幣地位正是建立在其全球領先的工業基礎上,以及由此衍生的強大的軍事工業能力。基於上述“硬實力”,美國得以構建戰後的外交體系。當蘇聯解體之後,美國維持硬實力的外部約束下降,美國對盟友的維繫也逐漸轉向“軟實力”。換言之,即便美國製造業空心化早已出現,但美元信用仍憑藉路徑依賴得以維持。然而,如前所述,近年美國推行“脫鉤斷鏈”之後反而暴露了美國硬實力的短板,且硬實力的下降也帶來“軟實力”的弱化——美國在俄烏衝突、巴以衝突中的調解中“無牌可打”、關稅威脅招致盟友牴觸,均凸顯其全球軟實力的下降。更重要的是,“小院高牆”政策試圖割裂美元與全球最大商品供應國的關聯,直接衝擊了“以幣易貨”的底層邏輯。因此,由於美國自身存在製造業短板,“小院高牆”政策使得美元作爲全球中心貨幣的基礎被進一步削弱。而在美元信用下降的背景下,即使美國財政政策被選票“綁架”,美國在寬財政時也不得不考慮過高的美元債務供給由誰承接的問題。上述問題從根本上制約了美國貨幣與財政政策的操作空間在上述兩大內部問題的約束下,美國宏觀經濟政策面臨顯著的操作困境與權衡挑戰。財政政策需在政府債務擴張及付息壓力、兼顧MAGA陣營中低收入羣體、維持民衆支持率以保障政治可行性之間尋求艱難平衡;貨幣政策則需在促進經濟增長、維持政府債務可持續性、捍衛美元國際地位、有效控制通脹與防範金融風險等多重目標間進行精準權衡。整體來看,政策操作空間已日趨收窄,多目標協同難度顯著上升。若實施“寬財政+寬貨幣”,則面臨通脹上升和美元貶值的壓力。財政貨幣“雙寬” 組合雖契合特朗普政府短期刺激經濟與就業的政策傾向,但在當前財政與貨幣環境已處寬鬆週期的背景下,持續實施“雙寬”政策將加劇中長期通脹壓力,並對美元信用與國際儲備貨幣地位構成持續性挑戰。具體而言,《大而美法案》預計將新增3.4萬億美元財政赤字[2],疊加美聯儲暫停縮表,加劇了市場對美元信用的擔憂。數據指向,2025年初以來美元指數下跌近8%,6月末全球外匯儲備中美元佔比也降至56.3%,反映“去美元化”趨勢持續演進。而美元貶值也進一步推升了進口價格,疊加關稅影響,2025年8月美國核心PCE同比回升至2.9%,暗示“貶值—通脹”螺旋上升風險正在積聚。若實施“寬財政+緊貨幣”,則會導致美債發行難度上升。在當前高債務環境下,“寬財政+緊貨幣”的政策組合面臨嚴峻的債務可持續性挑戰。財政擴張依賴國債發行,而貨幣緊縮推高市場利率水平,直接加劇政府融資成本和美債發行難度,形成“發債—付息—再融資”的負向反饋循環。數據表明,美國聯邦債務規模已突破37萬億美元,2025財年國債利息支出超過1萬億美元[3],佔財政支出的比重高達14.6%,利息負擔持續攀升。在此背景下,若維持緊縮貨幣政策與高利率環境,將顯著加劇債務滾續壓力,不僅會擠壓財政空間,更可能引發市場對美國政府債務可持續性的擔憂。若實施“寬貨幣+緊財政”,儘管利好股市,但會加劇貧富差距並激化階級矛盾。在“寬貨幣+緊財政”政策組合框架下,美國經濟面臨資產泡沫化與社會結構分化的雙重挑戰。寬鬆貨幣政策通過流動性注入推升資產價格,維持金融市場繁榮表象;而財政緊縮政策則通過削減社會福利與公共支出,對中低收入羣體形成實質性壓力。具體而言,《大而美法案》計劃削減醫療補助、食品券等民生福利規模約1.2萬億美元[4],與此同時,美聯儲釋放寬鬆信號,導致大量流動性湧入金融市場,推動美股持續走高。這一政策組合產生了顯著的結構性效應:富裕階層憑藉其金融資產配置優勢,充分享受資本市場上漲帶來的財富效應;而中低收入羣體則因社會福利縮減與公共服務收縮,面臨實際收入下降與生活成本上升的雙重擠壓。長期來看,持續擴大的貧富差距不僅抑制總需求,更可能激化社會矛盾,影響長期穩定與可持續發展。若實施“緊財政+緊貨幣”,宏觀經濟與股票市場則將面臨更大的下行壓力。“雙緊”組合雖有助於抑制通脹,但在美國產業空心化的背景下,將顯著提升經濟硬着陸風險。財政緊縮通過削減政府支出與轉移支付,抑制公共投資與居民消費需求;貨幣緊縮則推高整體資金成本,加劇實體經濟融資約束,對製造業與服務業活動形成雙重壓制。此外,該緊縮政策也可能引發金融市場的負向反饋。在流動性持續收緊的背景下,債券市場可能面臨拋售壓力,收益率上行進一步傳導至股市,形成“債市—股市”聯動下跌的連鎖反應,從而加劇整體金融條件的收縮。因此,儘管美國右翼民粹主義的政治邏輯驅使政客傾向於通過對外轉移矛盾以爭取民意,然而,美國製造業空心化和遏制中國的戰略,從根本上制約其貨幣與財政政策的操作空間。這一現實也決定了美國當前沒有能力與中國打經濟上的“持久戰”——這正是其對華立場趨於軟化的根本原因。風險提示:全球地緣政治形勢超預期變化。