業績暴虧!關稅陰霾之下,日產汽車裁員、降本謀自救

近些年以來,全球車市變化巨大。一方面,特斯拉(TSLA.US)、比亞迪(002594.SZ)、理想汽車(02015.HK)等新能源車企已經在強勢崛起;另一方面,傳統車企巨頭也紛紛採取措施,鞏固自己的市場地位。

2021年1月,菲亞特克萊斯勒汽車公司(簡稱FCA)和標致雪鐵龍集團(GroupePSA)合並成立Stellantis(斯特蘭蒂斯)集團,一舉成為全球第四大汽車集團。

2024年12月,又有媒體報道稱,全球排名前十的汽車制造商本田汽車(7267.T)、日產汽車(7201.T)宣佈推進合並經營,引起全球投資者的廣泛關注。然而,最終本田汽車與日產汽車卻因未能就交易條款達成共識終止談判。

合並擱淺之後,日產汽車只能獨自艱難前行,不過從目前的情況來看,這或許並不容易。

業績巨虧,多舉措自救

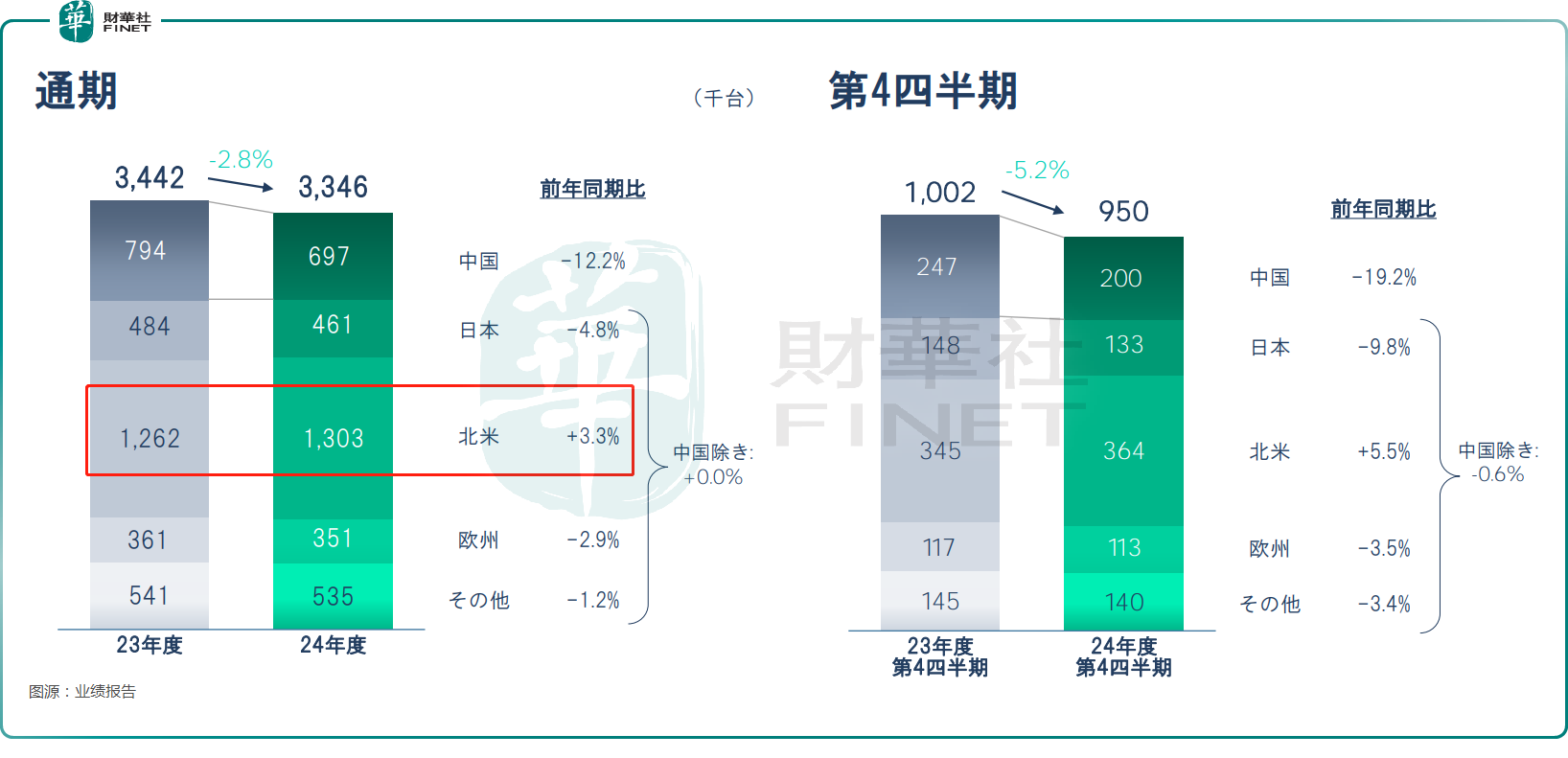

日產汽車發佈了最新的財報,于2024財年(年結日3月31日),公司全球銷量為334.6萬輛,同比減少2.8%。

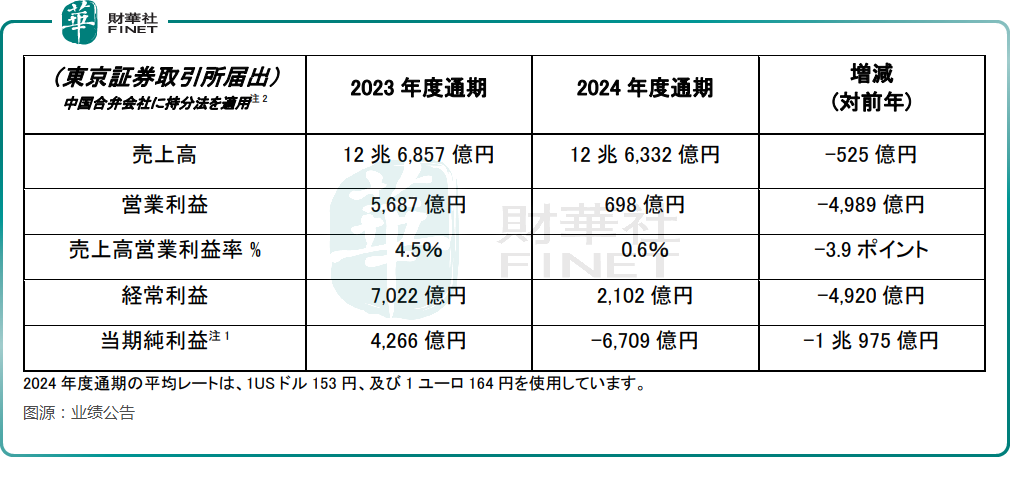

業績方面,于2024財年,日產汽車的營業總收入為126332億日元,基本持平于上一財年;不過,公司財年淨虧損達6709億日元,上財年同期盈利4266億日元。根據統計,這也是日產自1999財年巨虧6844億日元後的最大財年虧損。

在業績報告中,日產汽車解釋稱業績暴降的原因包括主要市場(美國、中國)的銷量疲軟,以及對北美、拉丁美洲、歐洲和日本的資產進行評估後的減值影響,在2024財年日產汽車計提了4670億日元的資產減值損失。

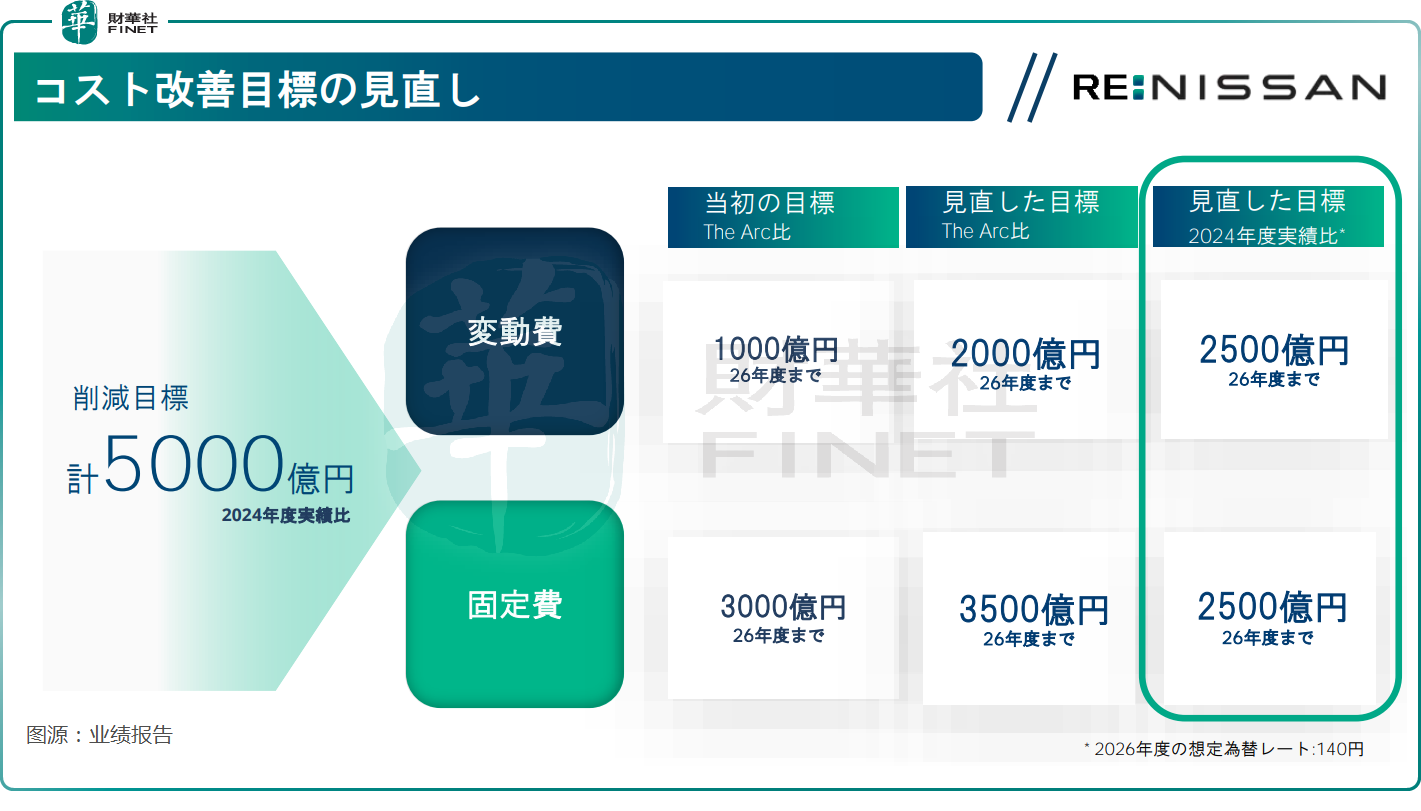

為了解決困境,日產汽車宣佈名為「Re:Nissan」的復興計劃,核心目標是合計削減5000億日元的固定和變動成本,其中變動成本削減目標為2500億日元,最終在2026年財年實現營運利潤和現金流轉正。

日產汽車還宣佈,計劃到2027財年要裁員2萬人(包括去年底已經公佈的9000人裁員計劃),並將整車工廠從17家整合至10家,年產能將從去年的350萬輛降至250萬輛。

另外,日產汽車還計劃將零部件的復雜度降低70%,並通過整合和優化造車平台,到2035財年將平台數量從13個減少到7個。不僅如此,日產汽車還將新車型的開發周期大幅縮短至37個月,並將後續家用車型的開發周期縮短至30個月。

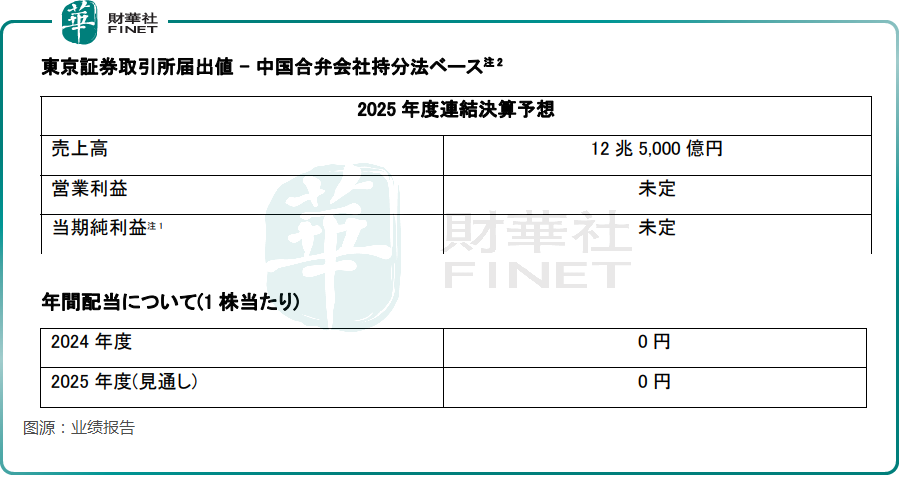

值得一提的是,日產汽車還在業績報告中稱,預計2025財年,由于競爭的激化、匯率以及通脹壓力等因素,嚴峻的商業環境仍將持續。

日產汽車還預計2025財年的營業總收入為125000億日元。

日美汽車關稅談判懸而未決

值得注意的是,根據日本財務省的統計,2024年,日本對美汽車零部件的出口總額達12310億日元,佔對美出口總額的5.8%,按品類來分位居第二,僅次于整車出口額。

而在5月3日(當地時間),美國政府正式啓動對進口關鍵汽車零部件加徵25%附加關稅的措施。

因此上述關稅措施一經推出就遭到日本各界強烈反對,日本首相石破茂也表示,美國政府對進口汽車零部件加徵關稅的舉措「令人非常遺憾」,日方將採取一切可能的措施予以應對。

最新消息,5月12日(當地時間),石破茂在國會被問及「華盛頓可能敦促東京達成一項不涉及美國汽車關稅的臨時協議」的可能性時,明確表明了自己的立場。石破茂再次表示,日本不會接受與美國達成不包括汽車關稅在内的初步貿易協議。

對于日產汽車而言,北美市場是公司銷量最大的市場,日美貿易談判對于日產汽車的發展影響重大且深遠。

在業績報告中,日產汽車提到,作為對美國關稅政策的應對措施,公司將優先銷售在美國生產的車輛,優化當地生產,重新分配受關稅影響的生產活動,並與供應商合作推進本土化進程,積極採取能夠迅速應對市場需求的措施。

日前還有消息稱,日產汽車透露將與本田汽車探討在美國進行業務合作。而根據野村證券的分析,2024年1月至10月,日本汽車品牌在美國市場的銷售中,本土生產比例依次為:本田約70%,為日本廠商中最高;豐田約50%;馬自達約20%。